Cosa vogliamo fare:

Scopri il viaggio

Settimana 1

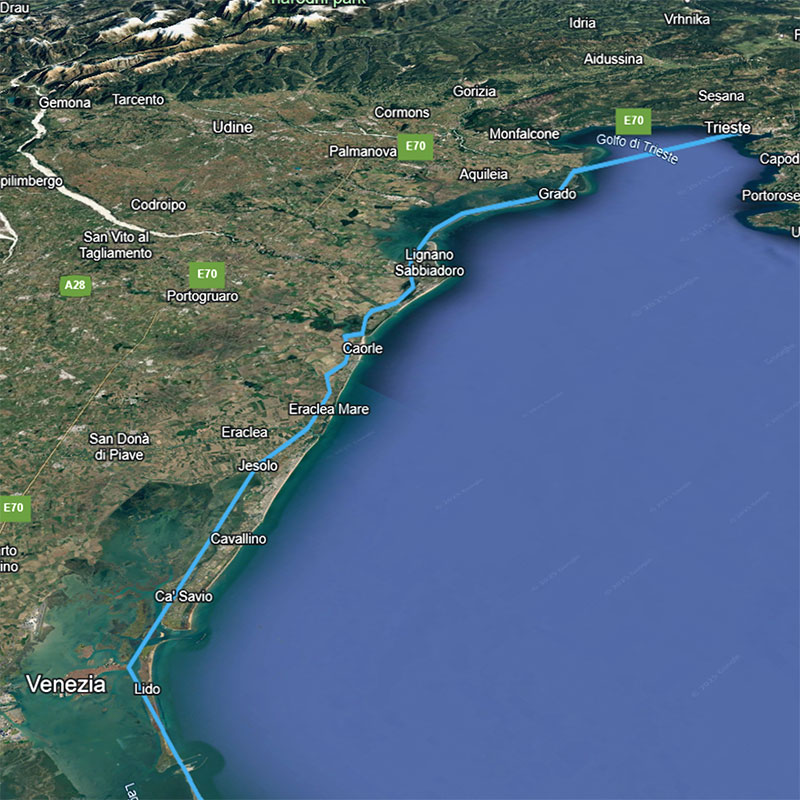

Da Trieste a Venezia – 120km

Il viaggio inizia a Trieste, storica città di mare ed ex porto dell’Impero Asburgico. Salperemo dal Molo Audace, partenza di molte navi celebri.

Attraverseremo il Golfo di Trieste a vela, in attesa del meteo favorevole, per poi entrare nella Laguna di Marano, ingresso della Litoranea Veneta, l’antica via d’acqua che permetteva la navigazione invernale al riparo dal mare.

Qui si trovano i casoni, tradizionali case dei pescatori ancora usate. Dopo un canale di collegamento, proseguiremo tra lagune e canali verso Jesolo, attraversando i paesaggi d’acqua e pianura di Veneto e Friuli.

Parleremo della navigazione fluviale turistica: un modo lento di viaggiare che sostiene economie locali e valorizza il territorio e la cultura slow food. Il Nord-Est è già molto attivo, con gran parte delle vie navigabili italiane concentrate in questa zona.

Venezia: la città sull’acqua

Attraverseremo fiumi come Piave, Tagliamento, Isonzo e Livenza per entrare nella Laguna di Venezia, città profondamente legata all’acqua. Unica città medievale senza mura, era protetta naturalmente dalla laguna.

Scopriremo un sistema di navigazione ancora vitale: vaporetti, taxi d’acqua, ambulanze e trasporti merci avvengono per via fluviale. Parleremo anche della tradizione del remo veneziano, delle remiere e degli squèri, i cantieri delle barche tipiche.

Settimana 2

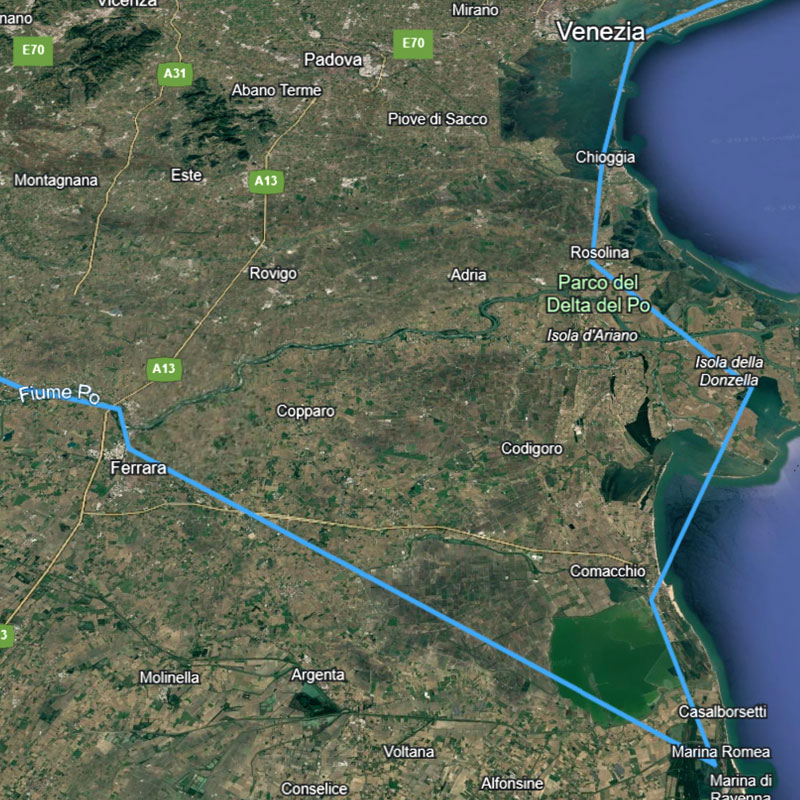

Da Venezia a Ferrara – 180km

Navigheremo attraverso la vasta Laguna di Venezia (50 km per 13 km), passando per molte delle sue 42 isole, fino a raggiungere Chioggia, un’antica città legata alla navigazione e alla pesca. Il suo nome latino, Clodia, richiama la sua storia marittima.

Qui scopriremo le tradizioni locali, dalla costruzione navale alla cucina, fino ai problemi attuali come la diffusione del granchio blu, una specie invasiva che sta trasformando l’ecosistema lagunare.

Attraverseremo poi il Canale di Valle, costruito dai Veneziani, per raggiungere i tre grandi fiumi del Veneto: il Brenta, l’Adige (secondo fiume italiano per lunghezza) e infine il Po.

Il Po e le sue terre d’acqua

Entrati nel Po, ci addentreremo nei canali scavati tra il 1100 e il 1500 per raggiungere le sacche, ovvero le valli da pesca. Questi territori, descritti già da Cassiodoro, erano dedicati alla piscicoltura e all’allevamento di molluschi, tradizioni ancora oggi fondamentali nell’economia locale. Proseguiremo verso le Valli di Comacchio, famose per le anguille, e attraverseremo zone dove terra e acqua si mescolano, creando paesaggi unici.

Arriveremo poi a Ravenna, oggi un porto industriale, ma un tempo capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Da qui cercheremo un modo per raggiungere Ferrara, risalendo in parte il fiume Reno e navigando lungo antichi canali.

Ferrara è una città fluviale per eccellenza, con un porto ancora attivo, collegato al Po tramite il Canale di Pontelagoscuro. In passato, qui si sviluppò un’importante rete di vie d’acqua, che venne purtroppo ridotta negli anni ‘20 del secolo scorso per favorire il trasporto su gomma.

Settimana 3

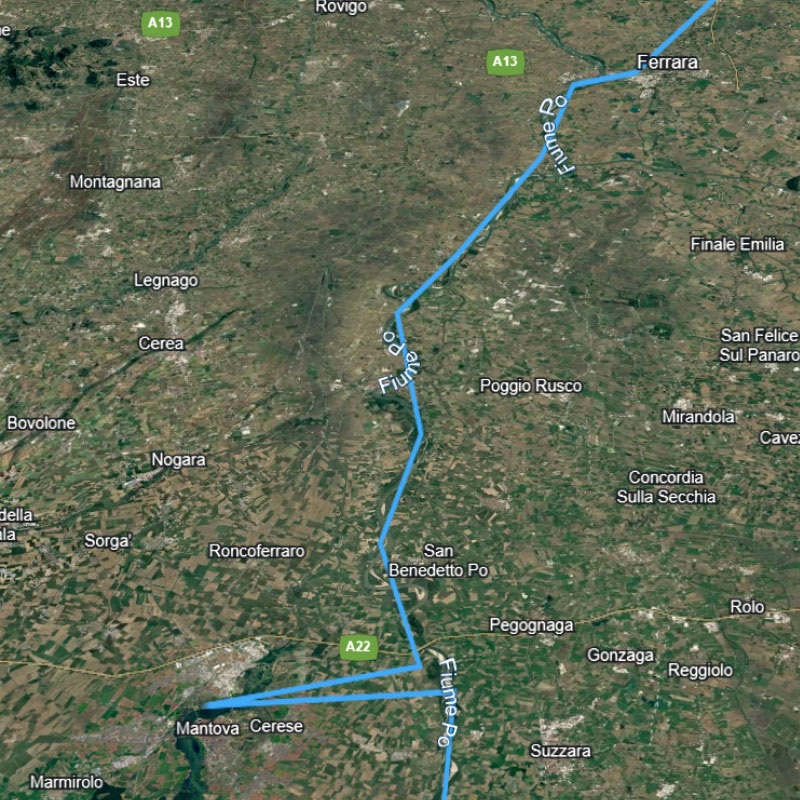

Da Ferrara a Mantova – 80km

Dopo Ferrara risaliremo il Po incontrando città storiche come Stellata. Qui una volta si fermavano i vaporetti e i burchielli che trasportavano passeggeri e merci tra Torino e Venezia, rendendo il Po una via di comunicazione fondamentale.

Esploreremo antiche fortezze come Revere, famosa per i suoi mulini, e visiteremo la grande centrale idroelettrica di Isola Serafini, ancora oggi una delle più importanti.

Navigheremo lungo il confine tra Lombardia ed Emilia, passando per vecchi porti ormai scomparsi o interrati. Un tempo, ogni cittadina aveva il suo, e il Po era un’arteria vitale: centinaia di barche trasportavano merci, cibo e soprattutto sale, risorsa chiave per Venezia. Oggi restano poche remiere, qualche circolo motonautico e rare barche a vela.

Dal Mincio a Mantova: città d’acqua e cultura

Risaliremo fino alla confluenza tra il Mincio e il Po, entrando nei laghi di Mantova, città che nel Rinascimento fu un grande centro culturale europeo grazie ai Gonzaga.

A Palazzo Te, gli affreschi di Giulio Romano raccontano il legame tra arte e potere. In questo tratto, l’acqua diventa simbolo di bellezza e ispirazione, rendendo il viaggio anche un’esperienza culturale.

Settimane 4-5

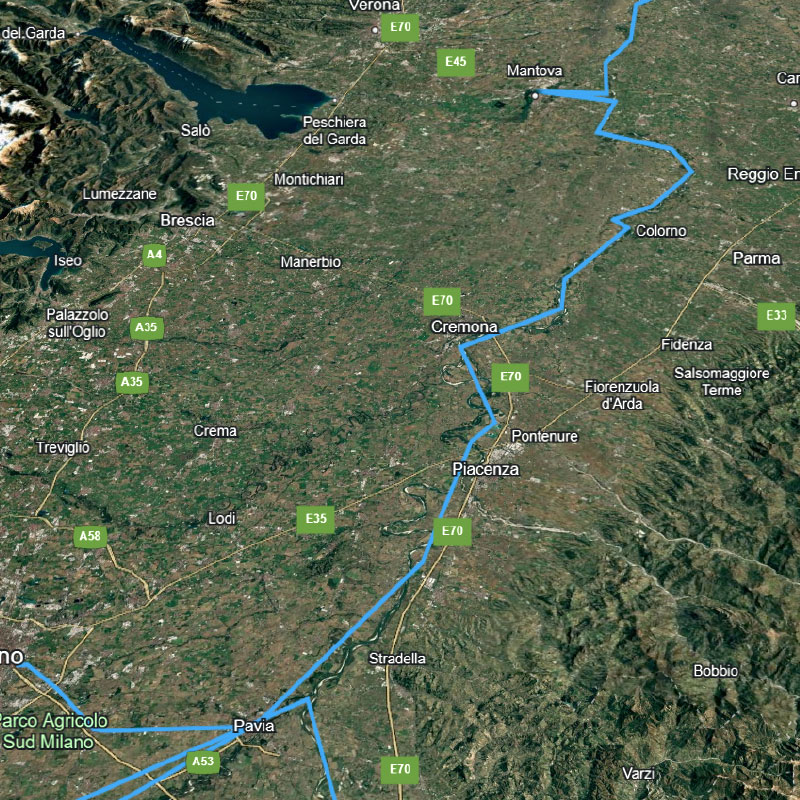

Da Mantova a Pavia – 180km

Scendendo di nuovo lungo il Po, ci dirigeremo verso due città che hanno mantenuto un forte legame con il fiume: Cremona e Piacenza.

Lungo il percorso attraverseremo luoghi iconici come Brescello, il paese di Don Camillo e Peppone, e Casalmaggiore, un tempo porto commerciale strategico.

A Cremona, scopriremo storie legate alla navigazione e alla musica: qui è ancora attiva una forte tradizione canottiera.

A Cremona vorremmo coinvolgere i liutai locali per raccontare il legame tra legno, acqua e suono nella costruzione degli strumenti. Curiosamente, l’artigiano che ha costruito Clodia aveva lavorato come liutaio proprio qui, applicando la stessa cura e precisione. Poco distante, a Zibello, visiteremo la più antica cantina di stagionatura del Culatello (1320), accanto al Cavallino Bianco, storico ristorante della cucina naturale.

Piacenza, con le sue architetture in mattoni rossi, conserva un forte legame con il fiume. I suoi storici club di canottieri, come il Vittorino da Feltre, tengono viva la tradizione della navigazione.

Dal Po al Ticino: verso Pavia e Milano

Arriveremo alla confluenza tra il Po e il Ticino, dove le acque si incontrano: limpide quelle del Ticino, torbide quelle del Po. Navigheremo lungo il Ticino fino a Pavia, fermandoci presso il club canottieri. Città universitaria, Pavia ha una ricca tradizione culturale e storica.

Settimana 6

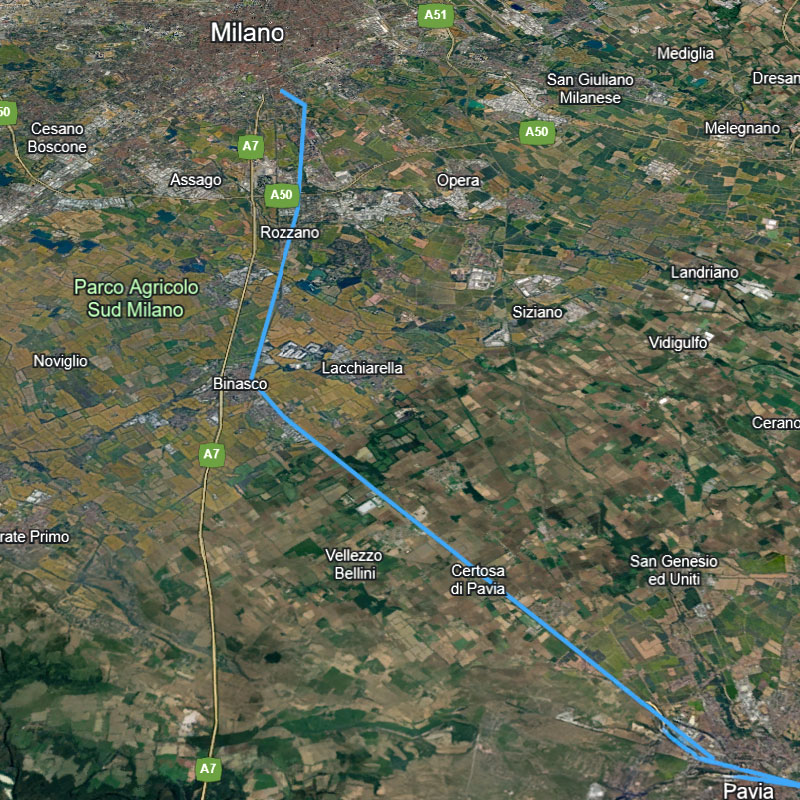

Da Pavia a Milano – 35km

Utilizzeremo il Canale Pavese, costruito proprio per collegare Pavia a Milano via acqua.

Milano è stata per secoli una città d’acqua, con una rete di navigli che permetteva il trasporto di merci e persone. Il Naviglio Grande e il Naviglio Martesana erano fondamentali per il commercio, in particolare per il trasporto dei marmi destinati alla costruzione del Duomo.

Come Lione, Strasburgo, Parigi e Londra, anche Milano era un porto strategico, ma nel XX secolo i suoi canali sono stati chiusi e interrati in nome dello sviluppo urbano. Oggi c’è un crescente interesse nel recupero dei navigli, e potremo incontrare esperti per discutere della loro possibile riapertura.

Settimana 7

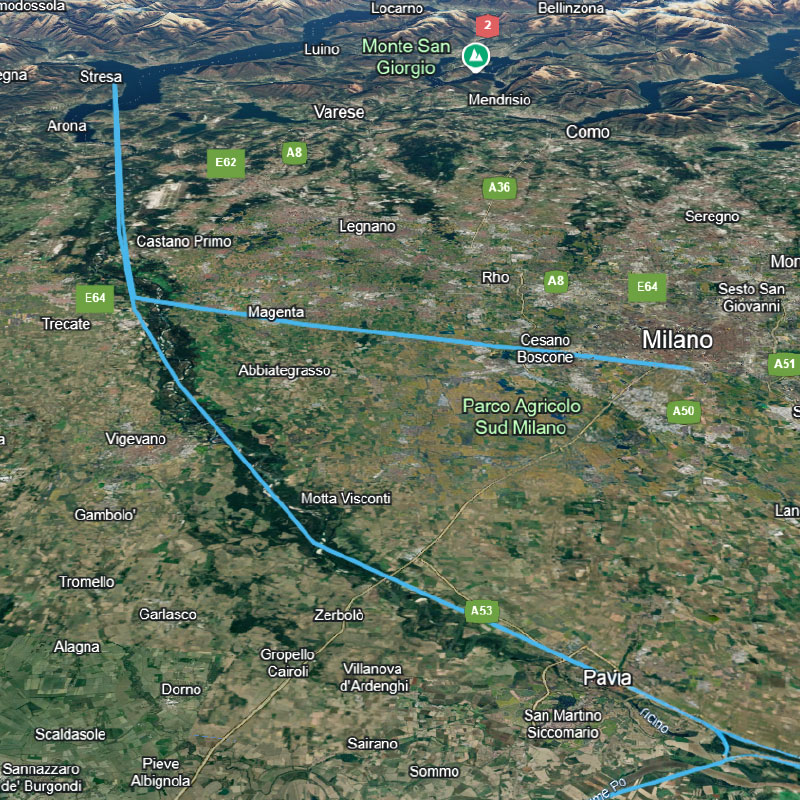

Da Milano a Stresa a Pavia – 180km

Dalla Darsena di Milano attraverso il Naviglio Grande e Canale Villoresi ci immetteremo nel Ticino per dirigerci verso il Lago Maggiore fino a Stresa, per un tuffo nelle sue acque quasi internazionali, essendo al confine con la Svizzera.

Dopo questa deviazione lacustre, torneremo a Pavia e da lì sul Po.

Settimana 8

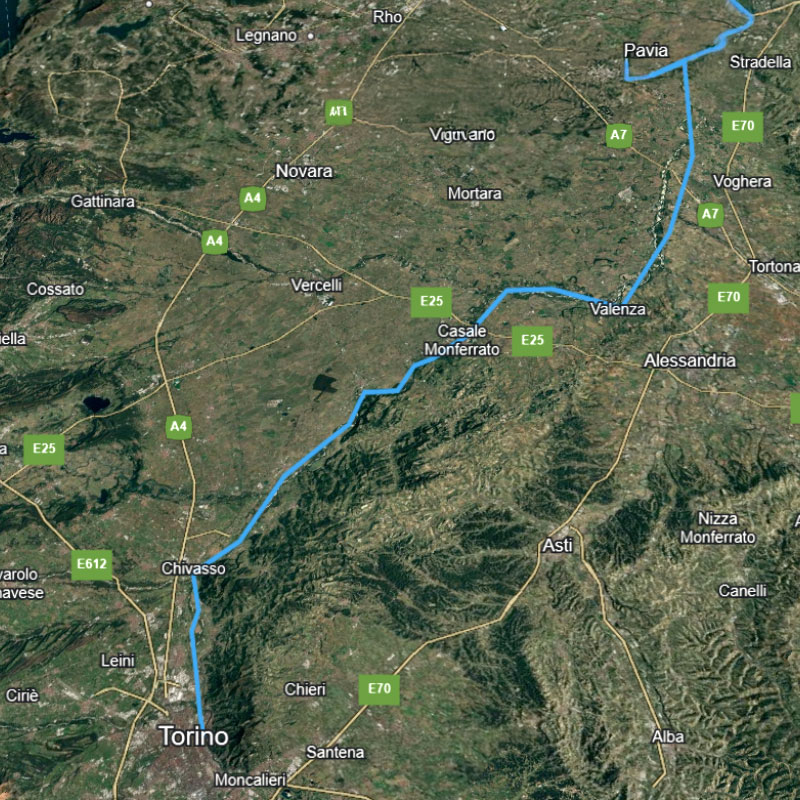

Da Pavia a Torino – 140km

Da Pavia in poi, il Po diventa più selvaggio: il suo corso è più libero e meno regolato, salvo qualche piccolo intervento di contenimento. Questa parte del viaggio sarà più avventurosa, con una navigazione a vista, poiché la profondità del fiume varia molto con acque poco profonde e soggette a forti correnti. Qui il traffico fluviale è quasi inesistente e attraverseremo zone in cui il fiume scorre in modo più naturale.

Supereremo due importanti salti d’acqua, tra cui Casale Monferrato, fino a raggiungere la nostra meta finale: Torino.

Quando partiremo e come viaggeremo?

La partenza da Trieste è prevista per il mese di maggio 2026 per una durata di circa 8 settimane.

Ove possibile, si dormirà a bordo. A volte bed & breakfast, piccoli alberghi o privati potranno ospitare Giacomo e i suoi ospiti.

I pasti verranno consumati principalmente a bordo, cucinando su Clodia con una piccola stufa alimentata a bioalcol, un combustibile derivato da fibre naturali come la canna da zucchero.

Ci sarà anche l’opportunità di scoprire realtà locali come ristoranti Slow Food e Slow Fish, luoghi di aggregazione e iniziative legate alla sostenibilità.

Hai una storia da raccontare?

Sali a bordo e aiutaci a sviluppare il progetto!

Cerchiamo spunti e suggerimenti per persone da intervistare, luoghi e attività da visitare lungo il percorso, come ad esempio:

– Esperti ambientali

– Custodi delle tradizioni locali

– Imprenditori e artigiani sostenibili (ad esempio che promuovono energie rinnovabili o modelli economici circolari, o aziende agricole a impatto zero, ristorazione sostenibile, turismo lento)

– Organizzatori di eventi sostenibili o progetti educativi sulle acque

– Autorità locali e gestori delle acque e dei parchi fluviali

– Autori (scrittori, giornalisti o influencer che raccontano il rapporto con l’acqua)

– Artisti e musicisti legati al mondo delle acque e narratori

– Narratori che raccontano le storie del mare e del fiume